インプラント

インプラントとは

当院のインプラントのこだわり

口腔外科で経験を積んだ技術力

ストローマンインプラントシステムを導入

最新完全個室のオペ室

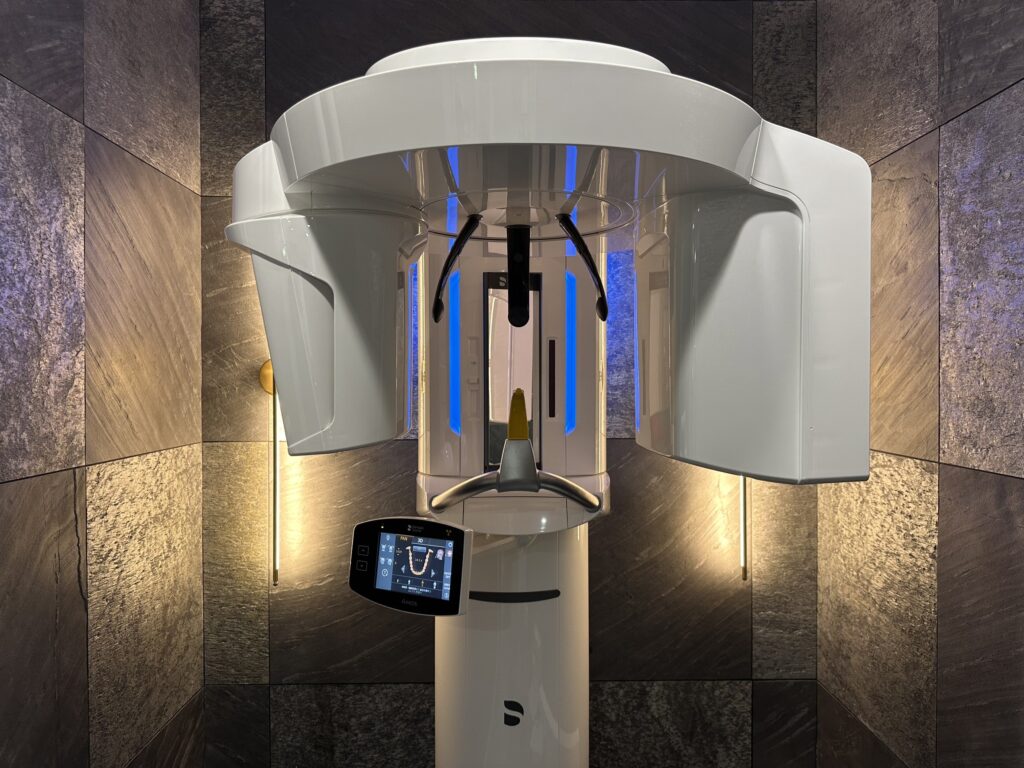

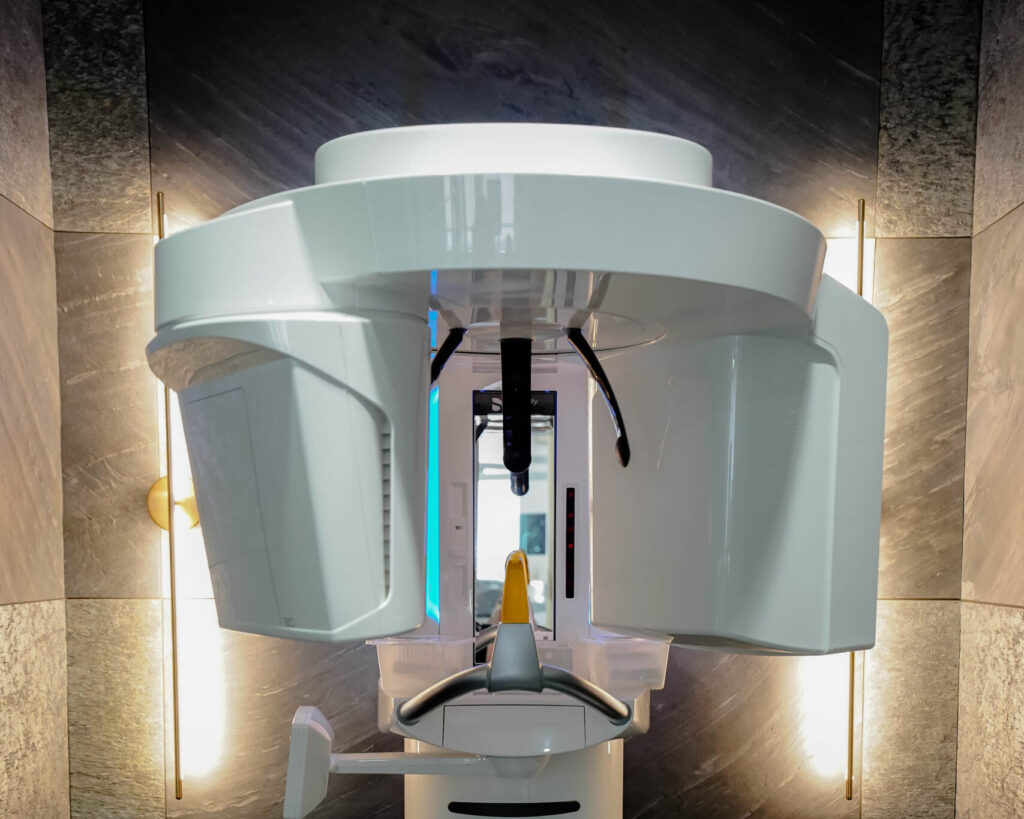

精密な診査診断に不可欠なCT完備

当院では歯科機器メーカーであるシロナ社の最新モデル「Axeos」を導入しております。従来のエックス線写真では診断の難しかった歯根の湾曲の状態や骨の状態など、高い精度で診断することが可能です。

インプラント手術後のメインテナンスの重要性

歯を守るプロフェッショナル

「細菌」にアプローチする原因療法

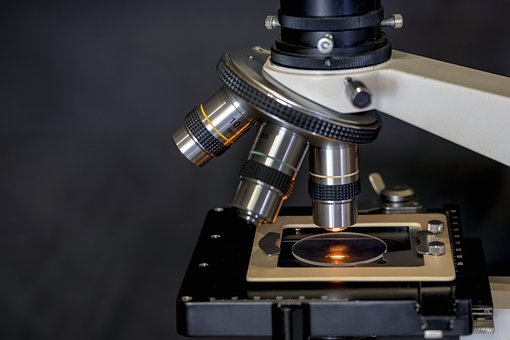

菌の把握に「位相差顕微鏡」「唾液検査」「DNA検査」

細菌を除去するために「3DS」「レーザー」「プロバイオティクス」

金属アレルギーの方も安心

インプラント治療の流れ

1 カウンセリング

2 治療計画

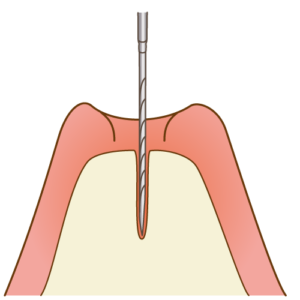

3 インプラントの1次手術

4 オッセオインテグレーション

5 インプラントの2次手術

6 印象(型取り)と補綴

2次手術後、約2~3週間で歯肉が安定したら型取りを行い、上部構造を装着して治療完了です。7 メンテナンス

インプラント治療を避けるケース

<糖尿病かつ血糖値が正常に保たれていないケース>

<重度の腎疾患>

<重度の肝疾患を持つケース>

<重度の心臓病>

◎心不全が疑われるケースとは

「少し坂を上っただけで息切れがして動けなくなる」 「仰向けで寝ていると胸がつかえるような息苦しさを感じる」 「特別な理由は見当たらないが足のむくみが長期間治らない」 などの状態を指します。心臓病でもインプラント治療ができるケース

心筋梗塞を発症したことのある方の場合、発作から半年以上経過していればインプラント治療ができることもあります。しかしながら、心臓弁膜症のために人工弁置換術を行った方、不整脈治療のために体内型ペースメーカーを入れている方にはやはりおすすめできません。口腔内の細菌が人工弁やペースメーカーに付着し、感染性心内膜炎に至る可能性があるからです。骨再生治療の種類

~GBR法とソケットリフトの特徴~

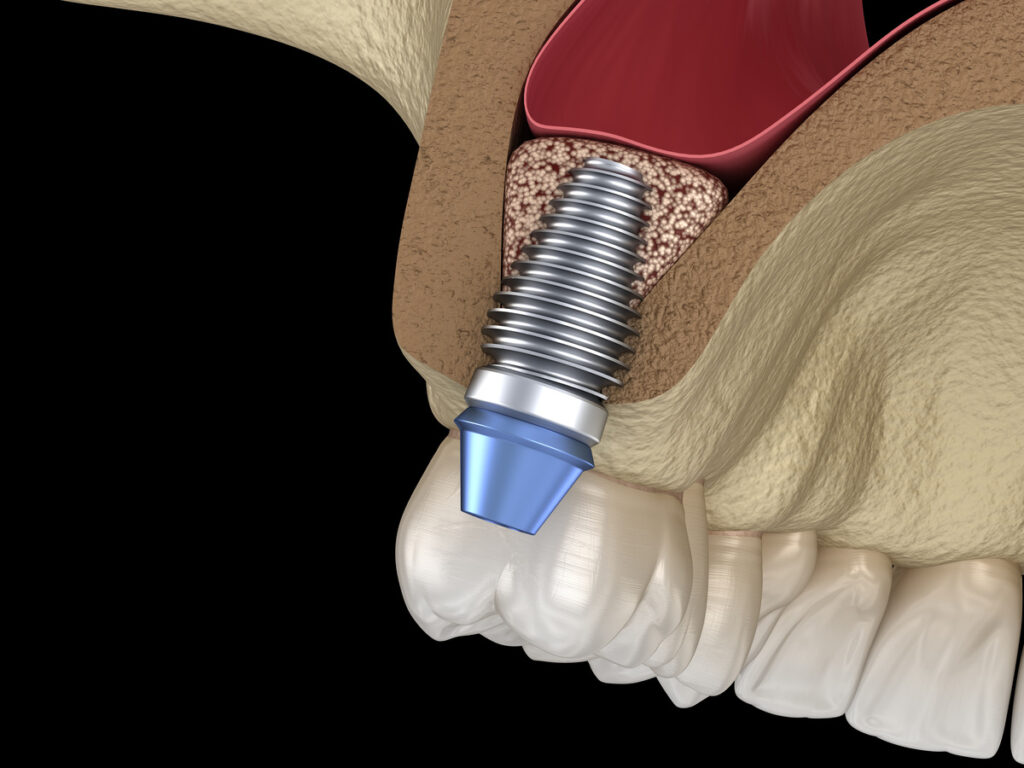

GBR法について

GBR法(または骨誘導再生法)とは、インプラントの土台となる骨が不十分な場合に適用される治療法です。この方法では、人工の骨の補填剤や患者様ご自身の骨を使用・移植して骨量を増やし、インプラントの安定性を向上させます。よく使われる治療法の1つで、インプラントのぐらつきや脱落などのトラブルを防ぐのに有効とされております。

ほとんどの場合、手術後から4~6ヶ月のうちに歯槽骨が再生しインプラントを埋め込むことができます。

また、GBR法は歯槽骨の高さを増すのにも有効です。特に前歯の歯肉と歯冠の見た目を改善するのに役立ちます。

さらに、歯槽骨の厚みが残っている場合は、GBR法とインプラントの埋め込みを一緒に行うことが可能です。一度に行うことで、患者様にかかる負担が軽減できます。

ソケットリフトについて

ソケットリフトは、インプラントの埋め込みが難しい上顎の歯槽骨が薄い方に向けた歯槽骨再生手術です。この手術では、「オステオトーム」という特殊な器具を使って歯槽骨を骨折し、そこに骨補填材を入れていきます。これにより、上顎洞粘膜を持ち上げて、インプラントを入れるためのスペースを作り出します。ただし、上顎洞に異常がある場合は、この手術は適用できません。

ソケットリフト手術を受ける前には、CTスキャンによる上顎洞の検査が必要です。当院は歯科用CTを完備しておりますので、安心してご相談ください。

当院では、ソケットリフトを含むインプラント治療を提供しており、患者様にはそのメリットと注意点などを丁寧に説明しています。

ご不明な点がありましたら、いつでもお問い合わせください。

インプラントの寿命

インプラントは耐久性が高いと評価されていますが、その寿命には個人差があります。

また、インプラントを装着した後は、たとえ違和感のない状態が続いた場合でも、定期的な検診を受けることが重要です。定期検診では、インプラントの状態をチェックしていきます。

ここでは、インプラントがどれくらい持つのか、その期間と、入れ歯やブリッジとの比較についてまとめていきます。

インプラントの平均寿命はどれくらいか?

通常、その期間は10年~15年と見積もられていますが、適切なメンテナンスを行えば、予想される寿命を超えて機能し続けることが可能です。ただし、適切なケアが行われなければ、その期間を満たす前に、機能しなくなる恐れがあります。

そのためメンテナンスは、きちんと行うように心がけましょう。

入れ歯とブリッジの平均寿命はどれくらい?インプラントとの比較

ほとんどの場合、入れ歯の寿命は4年~5年、ブリッジの寿命は7年~8年とされています。しかし、インプラントはそれらを上回る耐久性を持っているため、入れ歯やブリッジと比べると寿命は長いです。

さらに、インプラントは自然歯に似た素材で作られるため、入れ歯・ブリッジと比べて、見た目の美しさにも期待できます。初期投資は入れ歯やブリッジよりどうしても高価になりますが、長い目で見るとコスト効率は良く、審美的なメリットも享受できます。

インプラントを長持ちさせるには?

この項目では、インプラントをより長持ちさせる3つの方法について、解説していきます。

定期的なメンテナンスで受診する

インプラントのメンテナンスは、歯周病の一種であるインプラント歯周炎を防ぐためにも有効です。歯科医院でのクリーニングでは、ご家庭でのブラッシングでは落とし切れない汚れでも綺麗に除去されます。

歯ぎしり・食いしばりのコントロール

インプラントは人工の材料で作られた歯です。そのため、歯ぎしりや食いしばりなどで衝撃がかかると、部品が欠けたりインプラント歯周炎にかかったりするリスクが高くなってしまいます。

歯ぎしりや食いしばりの癖がある方には、ナイトガードを使った治療やボトックス注射などをすすめています。これにより、インプラントを長持ちさせていきます。

喫煙する回数を減らす

喫煙はインプラントと骨の結合を弱め、手術の成功率を低下させる恐れがあります。また、手術後も歯肉の血の流れが滞りやすくなるため、歯周病のリスクを高めてしまいます。そのため、インプラントが長持ちしにくくなる可能性も上がってしまいます。

インプラント治療を受けられる方は、口内健康を維持するにおいても、禁煙を行うことを強くおすすめします。

インプラントの構造・種類と各パーツに用いられる素材

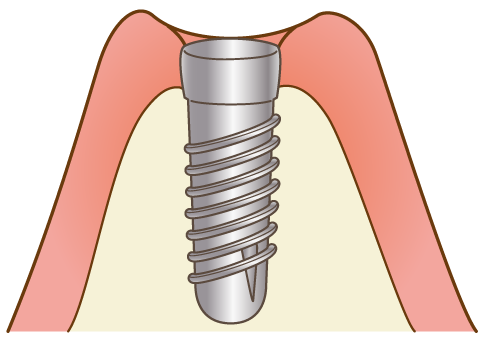

インプラントの基本構成

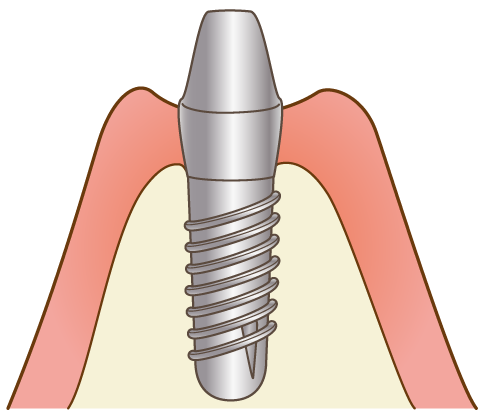

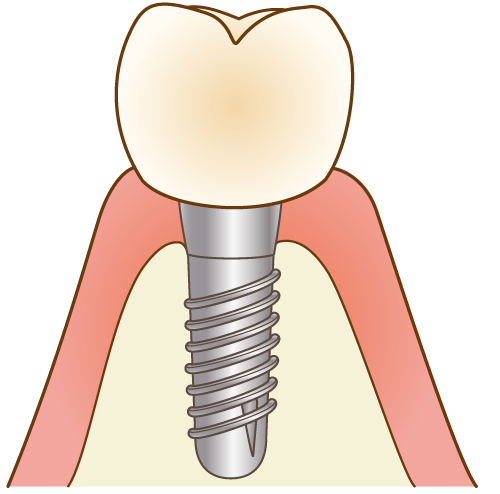

インプラントは「インプラント体」「アバットメント」「上部構造」の3パーツからなっています。

ここでは、各パーツについて紹介していきます。

インプラント体(人工歯根)

インプラント体は、顎の骨に埋め込まれる部分です。歯茎に隠れている歯根のように、顎の骨と結合して歯を支えます。

一般的なインプラント体のサイズは直径約4mm、長さ約10mmですが、患者様の顎の状態や埋め込む部位に応じて、適切なサイズが選ばれます。そのため、サイズは患者様1人ひとり違っていきます。

アバットメント(土台)

アバットメントは、インプラント体と上部構造を繋ぎ合わせるのに必要な部分です。インプラント体の上部に取り付けます(上部構造につきましては次の項目で紹介します)。

口腔内の状態に応じて、高さや傾きを調整する働きも担っています。

上部構造(人工歯)

アバットメントに装着される部品で、一般的には「被せ物」と呼ばれており、失われた自然歯を置き換える役割を担っています。

口腔内で目に見える部分であるため、機能的な側面だけでなく、審美的な要素も考慮されます。そのため、元々生えていた歯と並んでも不自然にならないセラミックなどの被せ物が使われます。

インプラントの構造

ここでは、インプラントの構造のタイプについて説明します。

ワンピースタイプ

ワンピースタイプは、インプラント体とアバットメントが1つになっているタイプのインプラントです。一度の手術だけで挿入できるので、治療期間も短く済みます。それにより身体への負担が軽減されますし、構成パーツも多くないので、コストも安く抑えられます。

しかし、顎の骨の厚みが十分でなければ、適用されない可能性があります。埋め込む角度によっては、上部構造に影響を及ぼすリスクも伴います。

アバットメントに問題が発生した場合は、インプラント体全体を交換する必要があるため、メリットとデメリットを十分に把握してから選ぶことが大切です。

ツーピースタイプ

ツーピースタイプは、インプラント体とアバットメントが分離しているタイプのインプラントです。手術は2回行われます。1回目の手術ではインプラント体を顎の骨に埋めて、2回目の手術ではアバットメントの取り付けを行います。

治療期間が延びるため、身体にも負担がかかりやすいです。パーツも多く、費用が高くなる傾向にあります。一方で、顎の骨の量が少ない場合や、持病を抱える患者様に適用されやすいというメリットもあります。

さらに、アバットメントのネジが折れた場合でも、結合部へのダメージが少なく済みますし、アバットメントに問題があってもインプラント体が保持できます。

当院ではこのタイプを採用してます。なぜなら、適用範囲が広く、より多くの方にインプラントを提供することができるからです。天然の歯のような機能性を一人でも多くの方に取り戻していただければと考えております。

インプラント体の形状

ここでは、インプラントの形状について解説します。

スクリュータイプ

その名の通り、ネジのような形状をしているタイプです。先細りしている「ルートタイプ」と、円筒のような形をした「ストレートタイプ」に分かれています。

壁にネジを打つように顎の骨に埋め込まれます。表面にネジ山があるので、骨との接触面が大きくなり、初期の固定(埋め込んだ後、骨によって固定されること)が容易になります。

また、咀嚼力が分散されやすいという強みもあります。これらの特性から多くの症例で用いられています。

シリンダータイプ

スクリュータイプとは違って、らせん上の切り込みが入っておらず、ネジ山もない円筒形のインプラント体です。ハンマーを使って顎の骨に埋め込むので、埋め込みは比較的容易になります。しかし、表面積がスクリュータイプに比べて小さいため、初期固定が弱いというデメリットがあります。

手術回数が2回になるので、患者様への負担も増えてしまいます。スクリュータイプと比べて選択される回数は多くありませんが、需要は決して少なくありません。

インプラント体の表面処理

インプラント体には、様々な表面加工技術が用いられています。

主要な技術は以下の通りです。

| サンドブラスト | 一般的に用いられる処理方法です。チタン表面の酸化膜を除去することで、骨との結合力を高める効果が得られます。 |

|---|---|

| ハイドロキシアパタイト | 骨成分を使ってコーティングを行う方法です。骨の自然な回復を促す目的で使用されます。 |

| 酸エッチング | 塩酸などを使って、粗い面を作りだす方法です。 |

| 機械研磨 | 滑らかな表面を作り出す加工方法です。 |

インプラントの素材について

ここでは、インプラントの各パーツに使用される主要な素材について説明します。

インプラント体の素材

一般的なインプラント体の素材として、チタンが挙げられます。チタンは金属アレルギーを引き起こすリスクが低く、安全性が高いので多くの症例で用いられています。

また、軽量でありながら高い強度を持っており、その強度はなんと鉄の約2倍です。そのため、大きな負荷がかかっても問題が生じにくい傾向にあります。

さらに、チタンは顎の骨との結合性に優れており、インプラント体にとっても理想的な素材とされています。

アバットメントの素材

アバットメントには、チタンやジルコニアが主に使用されます。チタンは金属アレルギーのリスクが低く、安全性が高いというメリットがある一方で、露出すると見栄えが悪くなるデメリットもあります。

一方、ジルコニアは白色ですので、露出しても悪目立ちしません。金属アレルギーのリスクもありません。しかし、硬度が自然歯よりも高いため、顎の骨や周囲の歯への負担がどうしても懸念されます。

また、インプラント体の素材と同じものが使われることもありますが、違う素材が選択されるケースもあります。

上部構造の素材

上部構造に使用される素材として、ジルコニアセラミック、オールセラミック、ハイブリッドセラミックが挙げられます。

ジルコニアセラミックは、ジルコニアをセラミックでコーティングしたもので、耐久性、審美性、安全性を備えています。しかしその分、治療費用が高くつくデメリットもあります。オールセラミックは、100%セラミックでできたものです。自然歯の美しさが実現できるというメリットがありますが、衝撃に弱く欠けてしまうこともあります。

ハイブリッドセラミックは、セラミックとレジンを混ぜ合わせて作られたものです。コストパフォーマンスに優れていますが、耐久性や審美性においては、他の素材に劣ってしまいます。

インプラントの素材の種類が様々ある理由

インプラントは、「安全性の優先」と「患者様の経済的負担の軽減」に考慮して、様々な素材のものが使用されています。

安全性を最優先するため、金属アレルギーを持つ患者様でも安心して使用できるように、様々な素材が用いられています。特定の素材に限定されるとアレルギー反応を引き起こすリスクが高くなるので、選択肢がいくつも作られているのです。

また、インプラント治療の費用はどうしても高額になります。患者様の経済的な負担を考慮し、予算に応じた治療プランを提供するためにも、異なる素材が用いられています。

インプラント治療の合併症について

インプラント治療の合併症が起こる原因

細菌感染を起こした

手術後に起こる合併症は、虫歯や歯周病の菌が原因となる場合があります。免疫力が下がっている方や子どもは特に、感染のリスクが高い傾向にあります。

神経が傷ついてしまった

インプラントのサイズや配置が不適切だったことが原因で、手術中に顎の神経を傷つけてしまうケースもあります。神経が損傷することによって、顔の知覚異常が出る危険性があります。

骨結合が不十分だった

インプラントが顎の骨にしっかりと固定されていない状態です。骨の質や量が不足している場合によく見られます。骨結合が不十分ですと、インプラントがぐらついたり抜け落ちたりするリスクが高くなります。

インプラント周囲炎になった

インプラントの周りにある歯茎に、炎症が生じる合併症です。歯周病の悪化や、インプラントへの過度な負荷によって起こります。この状態が進行すると、インプラントが失われるリスクが高くなります。

インプラント手術の合併症を防ぐには?

事前に医師としっかり話し合う

インプラント手術を受ける前には必ず、ドクターとしっかり話し合い、ご自身の健康状態や潜在的なリスクを共有する必要があります。それを行うと、よりスムーズに最適な治療計画が策定できます。

自分に合ったインプラントを選択する

インプラントのサイズ・形・素材は多岐にわたります。かかりつけの歯科医と相談しながら、ご自分の条件に合ったインプラントを選ぶと、神経が傷ついたり骨結合が不十分になったりするリスクが軽減できます。

口の中を清潔に保つ

口内衛生の維持は、歯周病や虫歯の予防においても重要とされます。普段から歯ブラシだけでなく、デンタルフロスなどを使って虫歯・歯周病予防に努めましょう。

また、問題を早期に発見して対処するためにも、歯科検診は定期的に受けるように心がけましょう。

アフターケアをきちんと受ける

インプラント手術の後のアフターケアは重要です。手術後に痛みや腫れを感じた場合は、医師が処方した薬を正しく服用してください。

さらに、歯科医の指示に従い、定期的なフォローアップとメンテナンスを怠らないようにしましょう。

インプラント手術を受ける前に行う準備について

健康状態のチェック

手術前には、糖尿病や高血圧などの既往症を含め、全ての健康情報を歯科医にお伝えください。

また、アレルギーや現在服用されているお薬についても、忘れずにお伝えください。

患者様に合ったタイミングの選定

体調が良好な時期にインプラント手術を計画しましょう。感染症を起こしていたり体力が落ちていたりしている時は、そうでない時よりも合併症のリスクが上昇してしまいます。

口腔内の事前治療

虫歯や歯周病などの問題がある場合は、手術前にそれらの治療を完了させ、口腔内を健康な状態に保つ必要があります。先に治療を行うことで、手術後の合併症のリスクを軽減させていきます。

インプラント手術を受けた後、気を付けた方が良いこと

食事

インプラント手術後の回復期間中は、柔らかい食品を摂取しましょう。熱い飲食物や硬い食べ物は避けて、手術箇所への負担を軽減しましょう。

禁煙を行う

喫煙は、インプラントの骨との結合を妨げるだけでなく、口腔内の細菌の繁殖を起こしやすくします。そのため手術後は、禁煙を強くすすめています。

定期的な歯科検診とクリーニング

インプラントを長持ちさせながら口腔衛生を維持するためには、定期的な歯科診察とクリーニングが不可欠です。

手術前の準備としては、健康状態を正確に把握し、必要な口腔治療を完了させることが重要です。手術後の適切な食事、禁煙、そして定期的なメンテナンスにより、インプラントの寿命を延ばし、合併症のリスクを最小化していきます。

インプラント治療の保証について

インプラント体の保証期間

当院では、インプラント治療を受けた患者様に対し、インプラント体(アバットメントとインプラント)に5年間の保証を提供しています。日常生活で壊れたり抜け落ちたりした場合は、手術日から保証期間内であれば、追加費用をかけずに治療・再手術を受けることが可能です。

ただし、医師の指示通り(3ヶ月~半年ごと)に定期検診を受けないと保証の対象外になってしまいます。

被せ物(上部構造部)の保証期間

単色ジルコニアクラウンまたはジルコニアセラミッククラウンの被せ物につきましては、1年間の保証期間を設けています。

インプラントのメリット・デメリット

メリット

- インプラントは虫歯になるリスクがない

- 力強く確実に噛むことができる

- 天然歯のような見た目を得ることができる

- 笑顔がさらに美しく見える

- 左右均等にしっかり噛むことができる

- 取り外しの手間が不要

- 食べ物の味をより一層楽しむことができる

- 自然歯への負担が軽減され、インプラントも自然歯も長く共存できる

- 食べ物のシャキシャキ感やサクサク感などが存分に楽しめる

- 隣接する歯を削らずに済む

- 発音が明瞭になり、会話がスムーズになる

デメリット

- 自然歯とは異なる噛み心地を感じる

- 治療するまで、長期間を要することがある

- ご自身の歯と見た目が異なる場合もある

- 食べカスが挟まりやすくなる可能性もある

- 義歯を埋め込む時に、インプラントにフックをかけるとインプラントに過度な力が加わるリスクがある。そのため、義歯の設計に制約が生じることもある

- 手術には痛みや腫れ、出血、合併症のリスクが伴う。また、適切なケアが行われない場合、感染する可能性がある

- 治療費が他の選択肢に比べて、高額になる可能性がある

ストローマンインプラントとは

インプラント治療において重視したいメーカー選び

現在の日本市場には、40以上の異なるインプラントが流通しており、中には驚くほど安価なものもあります。しかしコストが安い分、品質や安全性が劣っている製品も存在しています。

インプラント治療において、インプラント体のメーカーの選定は極めて重要です。当院では、患者様が長期にわたって使い続けられるよう、信頼と実績のあるスイス製のストローマンインプラントを採用しています。

ストローマンインプラントは、約50年も前から使用され続けている製品です。約30年の基礎研究と臨床試験を経て開発され、その定着率と信頼性は、業界トップクラスとされています。

ストローマンインプラントはどれくらい長持ちするのか?

ストローマンインプラントの耐久性は、科学的研究によっても支持されています。

実際にスウェーデンでは、施術から10年後のインプラントが失われた割合について、各メーカーで比較したデータが報告されました。

その結果、ストローマン製の製品は0.5%という低い割合が出ました。一方で、他社製品の割合は2.4%~3.8%と報告されています。

この結果は、ストローマンインプラントが10年後も非常に高い確率で機能し続けることを意味しており、その長期的な使用が可能であることを示唆しています。

当院で取り扱うストローマンインプラント

当院では、最先端のストローマン社製インプラントを採用しています。

ストローマンインプラントの種類

S スタンダード

- 手術の回数が1回で済む

- 主に奥歯などの治療に適している

- 研磨面が高いので汚れにくい

- 歯肉が厚い場合に適している

- 清掃しやすいので、インプラント周囲炎のリスクが低減される

SP スタンダードプラス

- 手術の回数が1回で済む

- 清掃しやすい

- 安定性が高く適用とされる範囲も広い

- カラー部分が小さく、見た目が綺麗に仕上がる

BL ボーンレベル

- 自然な歯肉のラインと歯の立ち上がりが実現できる

- 前歯など審美性が求められる部位に適している

- テーパーが小さく安定性に優れている

- 骨移植が要る時にも用いられる

BLT ボーンレベルテーパード

- 軟らかい骨質にも適している

- 初期固定が容易に得られる

- 骨移植が要る時にも用いられる

- 即時荷重(インプラントを埋め込んだ直後に人工歯を付ける治療法)のオプションもある

BLX

- 軟らかい骨から硬い骨まで対応できる

- 優れた初期固定が得られるので、即日過重にも適している

- 細い骨でも最終ドリル径を小さくすることができ、ネジ自体が骨に溝を作りながら埋まっていくため適用範囲が広い

- ネック部分が細いため、強いトルクがかかっても骨吸収が少なく済む

ストローマン(ITI)インプラントとは

ストローマン(ITI)インプラントは、精密機械分野に優れているスイスの技術を駆使して作られています。半世紀にわたる研究と改良により、5年~10年経過しても維持できるような作りになっています。さらに、上顎と下顎ともに、2ヶ月のうちに歯を装着することが可能です。

これにより、すぐに治療を受けたい高齢者や働き盛りの方々からの需要が高まっています。そのため当院では、これらのニーズに応えるためにストローマン製品を採用しています。

ストローマンインプラントの成功率と生存率

ストローマンインプラントは10年にわたる研究で、その安全性と耐久性が実証されており、高い成功率と生存率を誇っています。

ストローマン社の軌跡

| 1954~1970年 | 時計機器の材質検査と特殊合金の研究に専念。 |

|---|---|

| 1970年~1990年 | 骨結合インプラントのリーディングカンパニーへと成長。 |

| 1990年~2000年 | ノベーションを推進し、サーフェイス・テクノロジーの先駆者としての地位を確立。 |

| 2000年~現在 | 歯科インプラント、歯科修復、口腔組織再生、デジタルソリューションを統合した提供を行っている、世界唯一のメーカーとして成長する。 |

「SLA」とは

ストローマン社のITIインプラントは、独自の「SLA」(Sand-blasted Large-grit Acid-etched)と呼ばれる表面処理技術によって作られています。これにより、骨の早期結合を実現していきます。

表面にあるわずかな凸凹を通じて骨の細胞を入りやすくさせ、細胞活性を促し、骨結合をスムーズにさせていきます。良い骨質を持っている患者様の場合は、約6週間のうちに、上部構造の装着が可能になります。

また、純チタン製のITIインプラントは、高い機械的強度と長期にわたる生体適合性を備えています。合併症やアレルギーのリスクが低いことから、多くの医療現場で採用されています。

「SLActive(エスエルアクティブ)」とは

SLActive(エスエルアクティブ)は、SLA技術を基に開発された新しい方法です。治療期間を約3週間~4週間にまで縮めることが可能です。

工場からの出荷され、手術が行われるまでの間は、生理食塩水に浸した状態のまま保管されます。空気に触れずに埋め込められるので、今までよりも血液との結合がスムーズに行いやすくなりました。このおかげで骨がより早く形成されやすくなるため、治療時間の大幅な短縮に成功しました。治療時間が減ることで患者様の負担も軽減され、初期段階からインプラントが安定されるようになり、長期間の維持にも期待できます。

ITIとは

ストローマンインプラントは、スイスのベルン大学とストローマン研究所が共同で開発し、1974年から臨床に応用されている質の高い製品です。

ITI(International Team for Oral Implantology)は、生体工学と物理学、化学、外科、歯科などの分野の専門家によって構成される国際チームです。口腔インプラント学における研究に注力しています。数多くの研究結果を基に、質の高いストローマン製品の開発に協力し続けています。