2025/03/12 ブログ

歯周病になりやすい人の特徴とは?今日からできる予防法も解説!

こんにちは。仙台市宮城野区「福田町駅」より徒歩4分にある歯医者「色川歯科医院」です。

歯周病は、日本人の多くが悩む口腔トラブルの一つです。進行すると歯ぐきの腫れや出血だけでなく、最悪の場合は歯を失う原因にもなります。

しかし、毎日のケアや生活習慣の見直しによって、歯周病は十分に予防することが可能です。

この記事では、歯周病を防ぐための具体的な方法について解説します。正しい歯磨きの仕方や、生活習慣のポイント、定期的な歯科検診の重要性を知り、健康な口腔環境を維持しましょう。

歯周病とは

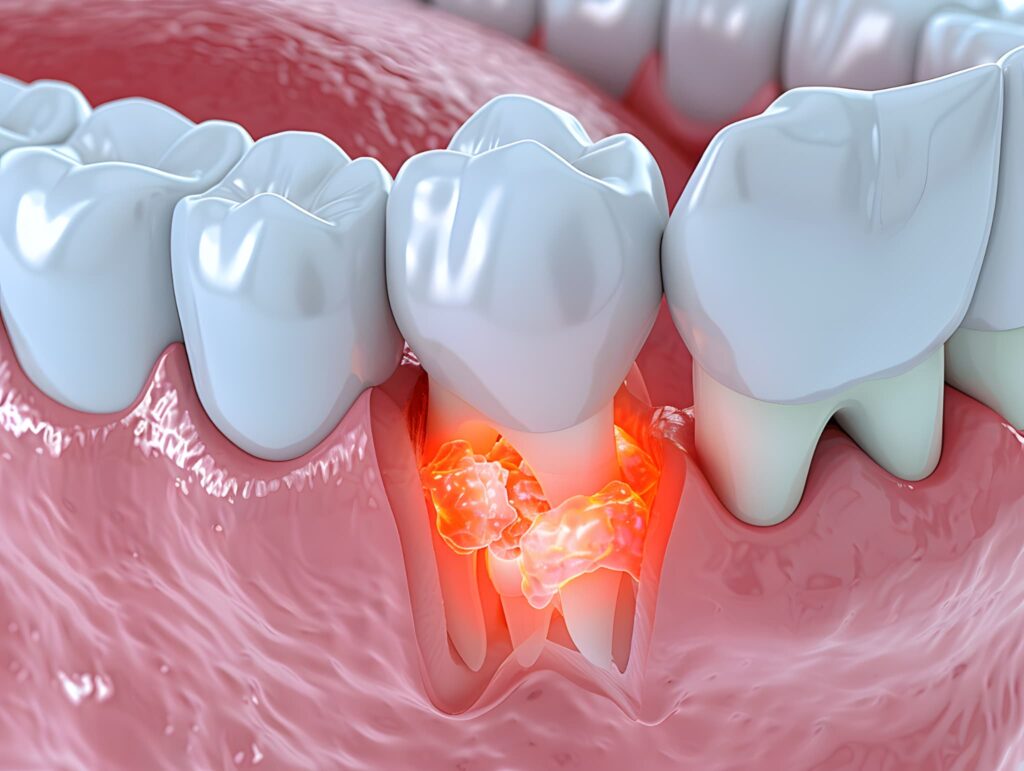

歯周病とは、歯を支える歯周組織が炎症を起こし、最終的に歯を失う原因となる病気です。具体的には、歯肉(歯ぐき)、歯槽骨(歯を支える骨)、歯根膜などの組織が影響を受けます。

特に、初期段階では自覚症状がほとんどないため、気付かないうちに進行するのが特徴の一つです。日本人の成人の約80%が歯周病にかかっているとされ、非常に身近な病気といえます。

歯周病の原因

歯周病の主な原因は、細菌が作り出すプラーク(歯垢)です。プラークが長期間歯と歯ぐきの境目に残ると、唾液の成分と結びつき歯石へと変化します。

歯石は歯ブラシでは除去できず、歯ぐきの炎症を引き起こし、さらに悪化すると歯を支える歯槽骨が破壊されてしまいます。また、喫煙やストレス、糖尿病などの全身的な要因も、歯周病の進行を早める要因となります。

歯周病の進行段階

ここでは、歯周病の進行段階を4ステップに分けて解説していきます。

歯肉炎(初期段階)

歯ぐきが赤く腫れ、歯磨き時に出血しやすくなります。この段階ではまだ痛みがないことが多いですが、放置すると歯周病へ進行する可能性があります。

軽度歯周炎

歯と歯ぐきの間に歯周ポケットが形成され、細菌が奥深くまで入り込みます。歯ぐきの炎症が進み、軽度ながら歯槽骨の吸収が始まります。

中等度歯周炎

歯槽骨の吸収が進み、歯のぐらつきが感じられるようになります。また、口臭が強くなることもあります。

重度歯周炎

歯槽骨が大きく失われ、歯がグラグラになり、最終的に抜け落ちることもあります。この段階では、日常生活にも支障をきたすほど症状が深刻化します。

歯周病が及ぼす全身への影響

歯周病は口内だけの問題にとどまらず、全身の健康にも悪影響を及ぼします。

糖尿病

歯周病と糖尿病は密接に関連しています。歯周病による炎症が血糖値をコントロールするインスリンの働きを妨げるので、糖尿病の悪化につながることが報告されています。

また、糖尿病の患者さまは免疫機能が低下しやすく、歯周病にもかかりやすいです。そのため、歯周病の予防と管理が糖尿病の改善にもつながると考えられています。

心血管疾患

歯周病が進行すると、炎症によって生じた物質が血管内に入り込み、動脈硬化を促進するとされています。動脈が硬くなると血流が悪化し、狭心症や心筋梗塞などの心血管疾患のリスクが高まります。

特に、高血圧や高コレステロール血症を持つ人は、歯周病の影響を受けやすいため注意が必要です。

誤嚥性肺炎

高齢者に多い誤嚥性肺炎も、歯周病と関係があるとされています。口腔内の歯周病菌が唾液や食べ物とともに気管へ入り込むことで、肺炎を引き起こす可能性があります。

特に、嚥下機能が低下した高齢者はリスクが高く、日頃の口腔ケアが重要になります。

早産や低出生体重児

妊娠中の女性が歯周病にかかっていると、早産や低出生体重児のリスクが高まると言われています。歯周病の炎症が子宮を刺激し、陣痛を引き起こす可能性があるためです。

妊娠中はホルモンバランスの変化によって歯周病になりやすいため、定期的な歯科検診と適切な口腔ケアが推奨されます。

歯周病になりやすい人の特徴とは?

前述の通り、歯周病は歯ぐきの炎症から始まり、進行すると歯を支える骨をも溶かす病気です。

しかし、すべての人が同じリスクを持つわけではなく、特定の生活習慣や体質によって歯周病になりやすい人がいます。ここでは、歯周病にかかりやすい人の特徴を詳しく解説します。

歯磨きが不十分な人

毎日の歯磨きが不十分だと、歯の表面や歯ぐきの隙間にプラーク(歯垢)が残りやすくなります。プラークの中には細菌が多く含まれており、時間が経つと歯石へと変化し、歯ぐきの炎症を引き起こします。

特に、歯と歯の間や奥歯の裏側は磨き残しが多いため、注意が必要です。正しいブラッシング方法を習得し、歯間ブラシやデンタルフロスを併用することで、歯周病のリスクを軽減できます。

喫煙する人

タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素は、血管を収縮させて歯ぐきの血流を悪化させます。これにより免疫力が低下し、歯周病菌に対する抵抗力が弱まるため、歯周病の進行が早まる可能性があります。

また、喫煙者の歯ぐきは変色しやすく、炎症のサインを見逃しやすくなるため、気づいたときには病状が進行していることも少なくありません。

ストレスを抱えている人

ストレスが強いと、自律神経のバランスが乱れて免疫機能が低下します。その結果、体全体の抵抗力が弱まり、歯周病菌に対する防御機能が落ちることがあります。

また、ストレスによって無意識に歯を食いしばる癖がつき、歯周組織へのダメージが増加することもあります。ストレスを軽減するために、リラックスできる時間を持ち、適度な運動や十分な睡眠を心がけることが重要です。

歯ぎしりや食いしばりがある人

無意識のうちに歯ぎしりや食いしばりをしている人は、歯に強い負荷がかかるため、歯周組織にダメージを与えることがあります。このような習慣が続くと、歯を支える骨が徐々に弱まり、歯周病が進行しやすくなります。

ナイトガード(マウスピース)を使用することで歯ぎしりの影響を軽減できるため、歯科医師に相談すると良いでしょう。

歯並びが悪い人

歯並びが乱れていると、ブラッシングが行き届きにくくなり、磨き残しが多くなります。その結果、プラークが蓄積し、歯周病を引き起こしやすくなります。

また、噛み合わせが悪いと特定の歯に負担が集中し、歯ぐきへのダメージが蓄積しやすくなります。矯正治療を検討することで、歯周病のリスクを抑えられます。

糖尿病の人

糖尿病と歯周病には密接な関係があります。血糖値が高い状態が続くと免疫機能が低下し、細菌への抵抗力が落ちるため、歯周病にかかりやすくなります。

また、糖尿病の影響で唾液の分泌が減ると、口腔内が乾燥しやすくなり、細菌が繁殖しやすい環境が整います。歯周病の悪化は糖尿病の症状にも影響を与えるため、適切な口腔ケアと血糖管理が重要です。

遺伝的な要因を持つ人

歯周病になりやすいかどうかは、遺伝的な要素も影響を及ぼします。例えば、歯周病菌に対する免疫力が低い家系の人は、一般の人よりもリスクが高くなります。

また、糖尿病の家族歴がある場合、歯周病の発症リスクが上昇することも知られています。遺伝的な要因がある場合は、特に口腔ケアを徹底し、定期的な歯科検診を受けることが大切です。

女性ホルモンの影響を受けやすい人

女性は、ホルモンバランスの変化により、歯周病のリスクが高くなることがあります。特に、思春期・妊娠・更年期などのタイミングでは、ホルモンの影響で歯ぐきが敏感になり、炎症を起こしやすくなります。

妊娠中は歯周病が早産のリスクを高めることがあるため、妊娠を予定している方や妊娠中の方は、定期的な歯科チェックを受けることが推奨されます。

特定の薬を服用している人

一部の薬は歯ぐきの腫れを引き起こし、歯周病のリスクを高めることがあります。特に、降圧剤や免疫抑制剤、抗うつ薬などは、副作用として唾液の分泌を減少させることがあり、口腔内の細菌の増殖を助長する可能性があります。

服用している薬の影響を把握し、必要に応じて歯科医師と相談することが重要です。

歯周病を予防する方法

歯周病を防ぐためには、日々の口腔ケアと生活習慣の見直しが欠かせません。ここでは、歯周病予防に効果的な方法をご紹介します。

毎日の歯磨きを徹底する

繰り返しになりますが、歯周病の主な原因は、歯と歯ぐきの間に蓄積するプラーク(歯垢)です。歯ブラシだけではなく、デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで、細かい部分のプラーク除去ができます。歯ぐきを傷つけないように優しくブラッシングすることも大切です。

また、歯磨きのタイミングも重要です。食後すぐに磨くことで、細菌の繁殖を抑えられます。特に、就寝前の歯磨きは念入りに行い、口腔内を清潔に保ちましょう。

生活習慣の見直し

食生活や日々の習慣も歯周病に大きく影響します。以下のポイントを意識して、歯周病を予防しましょう。

バランスの取れた食事を心がける

糖分の多い食品はプラークを増やす原因になります。甘いお菓子やジュースの摂取を控え、ビタミンやミネラルを豊富に含む食品を積極的に取り入れましょう。特に、ビタミンCは歯ぐきの健康維持に役立ちます。

ストレスをためない

過度なストレスは免疫機能を低下させ、歯周病の進行を促進します。運動や趣味の時間を取り入れ、リラックスする習慣を持つことが大切です。

口呼吸を改善する

口呼吸をしていると口の中が乾燥し、細菌が繁殖しやすくなります。意識して鼻呼吸をする、口周りの筋肉を鍛えるトレーニングを行うなどの工夫をしましょう。

禁煙を意識する

喫煙は、歯ぐきの血流を悪化させ、免疫力を低下させるため、歯周病のリスクを高めます。喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病が悪化しやすいため、可能であれば禁煙を検討しましょう。

歯石除去(スケーリング)

歯科医院では、専門的なクリーニングによって歯石やプラークを徹底的に除去できます。歯石は歯磨きでは取り除けないため、定期的なスケーリングが必要です。

何も症状がなくても、3~6ヶ月に1回は歯科医院での検診を受けることで、早期の予防と治療が可能になります。

まとめ

歯周病は、適切なケアと生活習慣の改善によって予防できる病気です。毎日の歯磨きを丁寧に行い、フロスや歯間ブラシを活用することで磨き残しを防ぎましょう。また、食生活の見直しや禁煙、ストレス管理も歯周病予防に効果的です。

さらに、定期的に歯科医院でメンテナンスを受けることで、セルフケアでは落としきれない汚れを除去し、健康な口腔環境を維持できます。

歯周病でお悩みの方は、仙台市宮城野区「福田町駅」より徒歩4分にある歯医者「色川歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・根管治療や予防歯科、小児歯科、マウスピース矯正、インプラントなど、さまざまな診療を行っています。診療メニューはこちら、WEB予約・LINE予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。